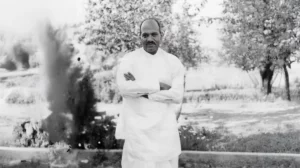

Celui-ci est né le 25 octobre 1913 à Bad Godesberg, dans une famille catholique modeste. Études sans histoires, malgré l’éducation très stricte prônée par son père. Il a même un moment envisagé d’entrer dans les ordres, ce qui a priori n’est pas le signe d’une nature particulièrement redoutable. Ses deux parents quittent ce monde en 1933, juste au moment où il adhère aux Jeunesses Hitlériennes : cette perte de ses repères peut expliquer en partie son attrait pour la discipline rigide de la SS et la fidélité absolue au nazisme. Il est cité par ses supérieurs comme « une personne sur laquelle il est permis de compter du point de vue caractère et opinion ». Dès son premier poste, il est formé comme interrogateur, une leçon qu’il n’oubliera jamais.

Il travaille d’abord dans le SD (Service de sécurité) à Berlin, puis en 1937 à la Gestapo de Düsseldorf. Il y apprend les techniques de répression, de torture psychologique et physique, et le suivi des opposants politiques. Il est considéré comme fiable et efficace. En 1940 il est affecté à La Haye, où il participe à la traque des résistants et des Juifs, se distinguant par son efficacité et son zèle.

Lyon

C’est en 1942, en pleine guerre, qu’il est nommé chef de la Gestapo de Lyon, ce qui le place avec des pouvoirs quasi-illimités au centre de la lutte contre les résistants et les Juifs.

Une des défenses les plus communes des criminels nazis a consisté à dire qu’ils n’avaient fait qu’obéir à des ordres. C’était un leitmotiv au procès de Nuremberg, et pratiquement le seul argument invoqué par Eichmann au cours de son procès. Plusieurs ont toutefois reconnu avoir agi par conviction, mais Barbie lui-même a dit à la fin de son procès : « C’était la guerre, et la guerre est finie », c’est-à-dire qu’à la guerre comme à la guerre, je n’ai fait que mon devoir.

Or, comme c’est le cas de nombreux autres « bouchers », il a largement outrepassé les limites de son rôle officiel. En tant que chef de la Gestapo, sa mission officielle était de surveiller et identifier les résistants et les opposants au régime nazi, arrêter, interroger et transférer les suspects aux autorités supérieures, et collaborer avec les services allemands pour appliquer les directives nazies. Il aurait donc pu se contenter d’un travail administratif ou logistique, en limitant ses actions à la collecte de renseignements et aux arrestations.

En réalité, il a pratiqué la torture systématique pour obtenir des informations, allant souvent bien au-delà de ce que les protocoles officiels prévoyaient, sans négliger de mettre la main à la pâte personnellement et avec une satisfaction évidente. Il a également participé à des exécutions et déportations, notamment de résistants et de Juifs. Et la mémoire collective a gardé souvenir de sa violence extrême et de son sadisme, qui n’étaient pas une obligation de son poste.

L’après-guerre

À la fin de la guerre, Barbie fuit la France vers l’Allemagne où il se fond parmi les civils. Jusqu’au jour où les Américains, après l’avoir capturé, l’engagent dans leurs services de renseignements au lieu de le juger. À l’époque de la guerre froide, il paraissait l’agent idéal, avec une connaissance parfaite des réseaux de résistants en Europe (et surtout ceux des communistes français), un anticommunisme virulent, une grande maîtrise de l’interrogation et une absence totale de scrupules. Les Américains étaient prêts à fermer les yeux pour s’assurer ses compétences.

Mais on le trouva de moins en moins utile à partir de 1950, et même embarrassant pour ses employeurs : ils l’aidèrent à s’enfuir en Amérique du Sud, l’Eldorado des anciens nazis, grâce à l’entremise de l’évêque Draganowitz. Klaus Barbie s’installa avec sa famille en Bolivie, où il obtint la nationalité bolivienne sous le nom de Klaus Altmann. Et comme ce pays allait bientôt basculer dans un régime dictatorial, il trouva une fois encore à exercer tous ses talents, participant à la répression des opposants politiques et jouant un rôle actif dans la vie locale.

Pendant ce temps-là, en France, il avait été condamné à mort par coutumace pour ses nombreux crimes de guerre ; mais protégé à la fois par les Américains et par le gouvernement bolivien (d’autant qu’à l’époque la Bolivie n’avais pas d’accord d’extradition avec la France), il vivait très ouvertement et très tranquillement sous le nom de Klaus Altmann.

C’est vers la fin des années 60 que Serge et Beate Klarsfeld réussirent à identifier Barbie sous le pseudonyme d’Altmann. Mais il leur fallut encore une bonne vingtaine d’années d’une activité incessante (campagnes médiatiques internationales, pressions sur les autorités françaises et boliviennes) pour finir par obtenir son arrestation en février 1983, grâce surtout à un changement de régime radical en Bolivie, qui dès lors manifesta sa bonne volonté : on le fit arrêter au prétexte d’une dette impayée, pour ensuite le livrer à la France.

Le procès

À titre symbolique et sur la demande de Robert Badinter, Barbie fut incarcéré dès son arrivée en France dans la même prison Montluc où il avait perpétré tant d’atrocités. Cette prison n’était toutefois pas assez sûre, étant donné la haine qu’il suscitait et qui faisait craindre une tentative d’assassinat : il fut donc très rapidement transféré à la prison Saint Joseph, qu’il ne quittera plus.

Mais il fallait à présent préparer le procès, démarche hérissée de difficultés. D’une part, la condamnation de 1946 par contumace ne suffisait pas juridiquement, il fallait un nouveau procès en sa présence. Et d’autre part, les crimes de guerre dont il avait été inculpé à l’époque étaient prescrits depuis 1964 (soit vingt ans après les crimes en question). Il fallait donc trouver un nouveau chef d’accusation. Devant l’urgence de cette prescription alors que tant de criminels nazis étaient encore libres, une nouvelle loi avait donc été votée en 1964, invoquant les « crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 13 février 1946 », lesquels étaient imprescriptibles.

Robert Badinter, dont le père avait été déporté par Barbie, ne participa pas activement au procès, mais c’est lui qui fut derrière toute sa préparation. Ce n’était pas une tâche facile. Après Nuremberg en novembre 1945, il s’agissait du premier grand procès en France pour crime contre l’humanité, et la justice française ne s’était jamais mesurée à une affaire d’une telle ampleur. La notion d’imprescriptibilité n’avait encore jamais été appliquée dans les faits. Il fallait donc établir un cadre juridique solide, capable de résister à toutes les contestations, d’autant plus que Barbie avait choisi pour avocat Maître Jacques Vergès, connu pour être l’avocat des causes impossibles, et dont on connaissait la tactique de « stratégie de rupture », qui consiste à contester la légitimité du tribunal lui-même, sans prêter grande attention aux faits reprochés.

On a donc retenu principalement les faits liés à la persécution systématique des Juifs et à la répression de résistants en tant que groupes ciblés pour leur appartenance ethnique ou politique, et uniquement les faits pour lesquels il existait des preuves matérielles solides et incontestables. On n’a également pris en considération que les actes dans lesquels Barbie avait joué un rôle direct. Sans compter qu’il fallait trouver des témoins encore vivants et prêts à témoigner de ce qu’ils avaient subi. Tout ce travail prit un temps considérable, et le procès ne s’ouvrit qu’en 1987, soit quatre ans après la capture de Barbie.

Il s’ouvrit par la longue lecture d’une liste de 41 chefs d’accusation de crimes contre l’humanité.

En tête venait la rafle des enfants d’Izieu. Une colonie d’enfants juifs réfugiés s’était installée à Izieu, petit village isolé et calme, pour y chercher protection. Le 6 avril 1944, au petit matin comme il se doit, 44 enfants et 7 éducateurs sont arrêtés et envoyés au camp de Drancy, puis de là vers Auschwitz. Aucun des enfants n’est revenu.

Puis vint la déportation de Juifs de Lyon et de la région, les arrestations et tortures visant des résistants, mais uniquement dès lors qu’elles entraient dans la logique de persécution raciale ou politique. Ainsi, le meurtre de Jean Moulin, héros de la Résistance, torturé à mort par Barbie, ne pouvait être invoqué car il s’agissait d’un crime de guerre, donc déjà prescrit.

Enfin vint la rafle de la rue Sainte-Catherine, en février 1943, au cours de laquelle 86 Juifs avaient été arrêtés dans les locaux de l’UGIF (Union Générale des Israélites de France) puis déportés.

Une autre rafle mérite d’être mentionnée, bien que n’ayant pu juridiquement faire partie de l’acte d’accusation : celle du dernier convoi de déportation partant de Lyon le 11 août 1944, alors que la guerre touchait à sa fin et qu’il était déjà clair qu’elle était perdue pour les Allemands. Que de haine il fallait en cette dernière minute !

Impassible, après l’énumération de tous les actes d’accusation, Barbie demanda la parole le troisième jour pour informer la Cour que, ne reconnaissant pas la légitimité du tribunal – qu’il qualifia de « justice des vainqueurs » – il refusait désormais d’assister aux audiences. Le procès dut donc se dérouler sans sa présence physique.

Dans un premier temps, son refus de se présenter devant ses victimes a été interprété comme une nouvelle forme de mépris. Mais en même temps, son absence a donné plus de place aux voix des survivants et des familles, qui sont devenus les véritables enjeux du procès. Leur parole s’est faite plus libre, et le procès a pris la tournure d’un « tribunal de mémoire ». D’innombrables témoignages insoutenables se sont succédés en une immense catharsis, qui allait s’avérer bénéfique pour la mémoire collective des Français.

Le 4 juillet 1987, Klaus Barbie a été jugé coupable de crimes contre l’humanité pour sa participation directe à la déportation et à la torture de Juifs et de résistants, et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la peine de mort ayant été abolie en France en 1981 sous l’impulsion de Robert Badinter. Il reçut ce verdict avec surprise, s’étant attendu, on peine à comprendre pourquoi, à un maintien en liberté surveillée beaucoup plus douce dans une cage dorée.

Il est mort en 1991 d’un cancer, à l’âge de 77 ans, sans jamais avoir exprimé le moindre regret ni le moindre remords. Manifestement, il estimait n’avoir fait autre chose que son devoir, et il l’avait accompli avec satisfaction.

Ce procès lourd de signification allait avoir des conséquences majeures, en rappelant la responsabilité de l’État français de Vichy, dans une prise de conscience collective. C’est ainsi qu’en 1994, Paul Touvier, ancien chef de la Milice de Lyon, après une interminable cavale sous la protection de réseaux catholiques, fut le premier français à être condamné à la prison à perpétuité pour crimes contre l’humanité, suivi en 1997 par Maurice Papon.

Bien au-delà de l’aspect personnel de ces événements, les procès en question ont marqué une reconnaissance de la France dans la persécution des Juifs. Cette reconnaissance a été officialisée par Jacques Chirac en juillet 1995, lors de la commémoration de la rafle du Vel d’Hiv, où il a déclaré : « La France, patrie des Lumières et des droits de l’homme, terre d’accueil et d’asile, a commis l’irréparable. »