Aux origines : les éclaireurs du Sud

L’histoire juive d’Afrique du Sud ne commence pas dans les synagogues du Cap, mais bien plus tôt, sur les mers. Dès le XVe siècle, on trouve la trace de cartographes, astronomes et navigateurs juifs au service de la couronne portugaise, accompagnant les grandes expéditions vers le sud du continent. Ces hommes, souvent issus des communautés marranes du Portugal, faisaient partie de ces savants contraints à l’exil, porteurs d’un savoir immense et d’une mémoire de persécution.

Mais la véritable implantation juive en Afrique du Sud ne prend corps que plusieurs siècles plus tard, à la fin du XIXe siècle, avec une vague d’immigration massive en provenance de Lituanie, de Lettonie et de Pologne. Ces familles fuyaient la misère, les pogroms et les humiliations de l’Europe de l’Est. Leurs valises portaient peu de biens, mais beaucoup d’histoire. En Afrique du Sud, ils allaient bâtir, sur une terre étrangère, une communauté vigoureuse, ancrée dans la Torah et dans l’espérance.

Les bâtisseurs : foi, commerce et intégration

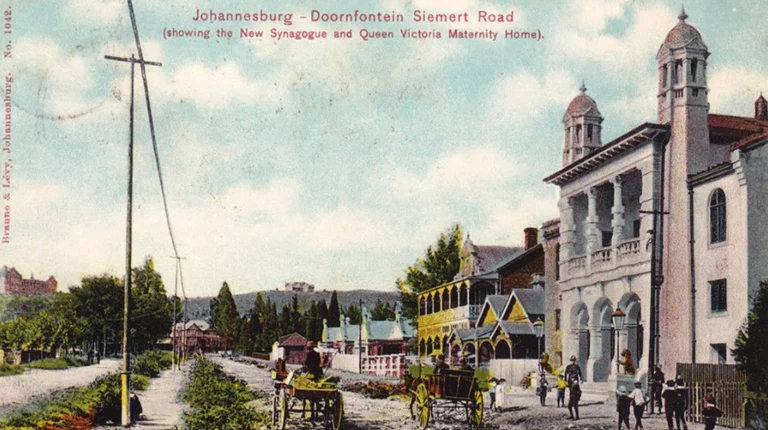

Entre 1880 et 1914, la population juive sud-africaine passe de quelques milliers à près de quarante mille âmes. Le Cap, Johannesburg, Durban deviennent des centres d’implantation majeurs. Des synagogues s’élèvent, des écoles religieuses s’ouvrent, et en 1912 naît le South African Jewish Board of Deputies, organe représentatif qui marquera durablement la vie communautaire.

Les Juifs participent activement à l’économie naissante du pays : beaucoup deviennent commerçants, artisans, ou s’engagent dans les professions libérales. Leur intégration est réelle, mais fragile. Classés parmi les « Blancs » par la loi, ils n’en demeurent pas moins perçus avec méfiance par les colons britanniques ou afrikaners, pour qui l’antisémitisme reste un réflexe culturel. Cette tension permanente entre inclusion et altérité, entre réussite sociale et conscience d’être toujours « autre », façonnera profondément la psychologie communautaire.

L’épreuve morale : le temps de l’apartheid

Lorsque l’apartheid devient politique d’État en 1948, la communauté juive sud-africaine entre dans l’une des périodes les plus ambivalentes de son histoire.

Légalement, les Juifs sont considérés comme des Blancs. Ils ne sont donc pas touchés par les lois de ségrégation raciale. Mais cette position de privilège heurte la mémoire d’un peuple marqué par les persécutions. Les années 1950 et 1960 voient alors la communauté se scinder : une majorité silencieuse choisit la prudence, craignant de compromettre sa sécurité ou sa prospérité ; une minorité, en revanche, s’engage activement contre le système raciste.

L’un des plus célèbres de ces militants est Joe Slovo, fils d’immigrés juifs lituaniens, membre du African National Congress et dirigeant de l’aile militaire du mouvement anti-apartheid. D’autres, comme Ruth First ou Helen Suzman, défient ouvertement les lois ségrégationnistes au nom de la justice universelle.

Cette conscience militante s’enracine dans une histoire intime : « Ayant souffert du racisme, comment rester indifférents devant la souffrance des autres ? » disait alors un rabbin de Johannesburg. Mais tous ne partagent pas ce courage. Le South African Jewish Board of Deputies, institution représentative, attend 1985 pour condamner officiellement l’apartheid, invoquant la « neutralité religieuse ». Entre prudence politique et responsabilité morale, la fracture est profonde.

Entre deux mémoires : survivants et témoins

Les décennies de l’après-guerre sont marquées par une double mémoire. D’un côté, l’ombre de la Shoah, encore brûlante dans les consciences ; de l’autre, le spectacle quotidien de l’injustice raciale.

Cette tension intérieure traverse la vie juive sud-africaine. Elle s’exprime dans les sermons, les écoles, les conversations de Shabbat : que signifie être juif dans un pays où d’autres hommes sont privés de droits au nom de leur couleur ?

Beaucoup répondent par la charité, d’autres par l’engagement politique. En 1980, le Conseil juif des députés d’Afrique du Sud adopte une résolution appelant à « l’élimination définitive de toutes les pratiques discriminatoires fondées sur la race, la croyance ou la couleur ». Cinq ans plus tard, le rabbinat condamne unanimement l’apartheid.

Il faut pourtant attendre la libération de Nelson Mandela pour que l’Histoire rende justice à cette conscience : en 1990, Mandela remercie publiquement « ces Juifs d’Afrique du Sud qui, souvent seuls parmi les Blancs, ont refusé la peur et choisi la dignité ».

« J’ai toujours trouvé que les Juifs avaient l’esprit plus ouvert que le reste des Blancs sur les questions raciales et politiques. Peut-être parce que dans l’histoire, ils avaient eux-mêmes été victimes de préjugés. »

– Nelson Mandela, Le long chemin vers la liberté

L’exil intérieur : déclin et permanence

Aujourd’hui, la communauté juive sud-africaine compte environ 50 000 personnes, soit la moitié de ce qu’elle était en 1970. Beaucoup ont émigré vers Israël, l’Australie ou le Royaume-Uni, poussés par l’instabilité politique et la montée de la violence urbaine après la fin de l’apartheid.

Mais ceux qui sont restés continuent de faire vivre un judaïsme vibrant, centré sur Johannesburg et Le Cap. Les écoles, les yeshivot, les institutions communautaires demeurent dynamiques, et la vie juive garde une place visible dans le paysage national.

Cette fidélité, à la fois religieuse et mémorielle, témoigne d’une résilience remarquable. Comme l’écrit le journaliste Benjamin Pogrund, ancien compagnon de Mandela : « Les Juifs d’Afrique du Sud ont appris à regarder l’Histoire en face, parce qu’ils savaient déjà ce que signifiait en être les victimes. »

De la mémoire à la responsabilité

L’histoire des Juifs d’Afrique du Sud est celle d’une tension constante entre privilège et culpabilité, silence et engagement, mémoire et responsabilité.

Être juif dans un pays raciste, c’était être confronté à une question brûlante : que faisons-nous de notre propre histoire ?

Nelson Mandela, dans son autobiographie, résumait cette fraternité morale d’un mot : conscience.

Et c’est peut-être cela que cette histoire continue de nous enseigner : la mémoire n’a de sens que si elle devient une éthique.