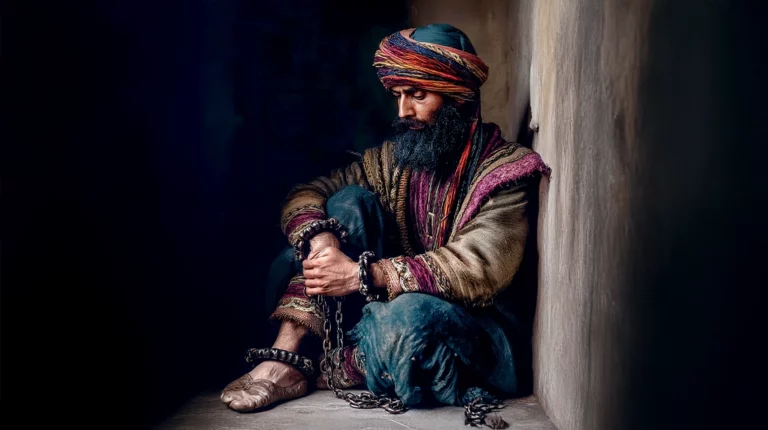

Arrêtés, torturés, plusieurs Juifs damascènes meurent sans jamais rien avouer. Le mécanisme est bien rodé : leurs dénégations deviennent, aux yeux des accusateurs, une « preuve » supplémentaire de leur crime. Dans le climat tendu des luttes d’influence entre la France, l’Angleterre, l’Autriche et l’Empire ottoman, l’affaire enfle et se transforme en scandale international.

Quand l’Europe juive s’éveille

C’est pourtant loin de Damas que se joue une partie décisive : à Paris, à Londres, à Vienne. La nouvelle de l’affaire parvient en Europe par des lettres, notamment celles du réseau Rothschild. Et pour la première fois, les Juifs émancipés d’Europe occidentale — devenus citoyens à part entière après la Révolution française — se mobilisent massivement pour leurs frères encore privés d’égalité dans l’Empire ottoman.

Des notables comme Adolphe Crémieux et Moses Montefiore prennent la tête du mouvement. Crémieux, avocat et homme politique français, rencontre Montefiore à Londres. Ensemble, ils forment une délégation internationale qui part plaider au Caire la cause des accusés. Derrière eux, c’est toute une opinion juive européenne qui se structure, s’indigne, proteste et fait pression sur les gouvernements.

La naissance d’une presse juive engagée

Cette mobilisation ne se limite pas aux salons politiques. L’affaire de Damas stimule directement la création et l’essor d’une presse juive moderne. Pour la première fois, journaux et brochures publiés par des Juifs circulent largement en Europe, relayant des correspondances venues de Syrie, dénonçant les tortures, réclamant justice.

Cette presse devient l’instrument d’une conscience collective nouvelle : elle relie les Juifs citoyens de France, d’Angleterre ou d’Autriche, à leurs coreligionnaires encore soumis à la ségrégation et aux violences dans le monde ottoman. Elle forge l’idée que l’histoire des uns ne peut plus être séparée de celle des autres.

Victoire symbolique, solidarité durable

Sous la pression diplomatique — notamment celle de l’Autriche et de la délégation Crémieux-Montefiore —, les prisonniers finissent par être libérés en septembre 1840. Le sultan Abdülmecid publie peu après un firman qui condamne officiellement l’accusation de « crime rituel » et proclame la protection des Juifs de l’Empire.

Mais le véritable héritage de l’affaire est ailleurs : dans la prise de conscience des Juifs émancipés d’Europe que leur destin est lié à celui de leurs frères d’Orient. En défendant les Juifs de Damas, ils inventent une solidarité juive transnationale et moderne, cimentée par l’opinion, la presse et l’action politique.