Ce lundi 2 juin 2025, l’Assemblée nationale française a adopté à l’unanimité une proposition de loi visant à élever Alfred Dreyfus au grade de général de brigade à titre posthume. Et le 12 juillet de chaque année devient officiellement une journée nationale de commémoration de cette réhabilitation. Derrière ces décisions saluées comme des actes symboliques forts, permettant de renforcer l’engagement de la République contre toutes les formes de discrimination, se cachent une histoire très lourde et une réalité actuelle plus complexe, qui nous donnent à réfléchir. Quels étaient les moteurs occultes qui ont amené à l’explosion de ce que l’on appellera “l’Affaire”? Quelles sont les conséquences sur le terrain de cette décision, proclamée à grand renfort de tambours et trompettes? C’est ce que nous allons essayer de comprendre en revenant sur cette période particulièrement trouble des relations entre la France et le peuple juif.

Si la Troisième République fut secouée par ce scandale judiciaire sans précédent, celui-ci n’aurait jamais pu arriver sans une chaîne de faux, de mensonges et de dissimulations, ourdie par une poignée d’officiers de haut rang et cautionnée par des ministres. Nous retracerons la genèse, le déroulement et la résolution de l’Affaire Dreyfus en éclairant, pas à pas, chaque malversation qui fit dérailler la justice.

En France, au crépuscule du XIXe siècle, l’humiliation de 1870, la perte de l’Alsace-Lorraine et la hantise d’un conflit avec le Reich nourrissent à l’état-major une culture du secret et un antisémitisme déjà latent. Pour parer la menace, la Section de Statistique – service de contre-espionnage – multiplie les surveillances : agents doubles rémunérés, fouilles des poubelles diplomatiques et archivage occulte.

Tout commence le 23 septembre 1894, aux abords de la chapelle Sainte**-Clotilde, à Paris. Une femme de ménage recrutée par le service, Marie Bastian, remet un cornet rassemblant les papiers manuscrits des corbeilles de l’Ambassade d’Allemagne au commandant Henry, un des chefs du “Service des statistiques”. Parmi les lambeaux de papier pelure, un mémorandum manuscrit propose des secrets d’artillerie, dont un projet de manuel de tir d’artillerie, à l’attaché allemand Max von Schwartzkoppen. Ce papier deviendra célèbre sous le nom de “bordereau”.

Le lieutenant-colonel D’Aboville, sous les ordres du colonel Sandherr, conclut hâtivement que l’auteur est un officier stagiaire d’artillerie. Cherchant un officier stagiaire, il tombe sur le nom du capitaine Alfred Dreyfus, seul Juif de l’état-major. De famille juive aisée, c’est un officier doué, polytechnicien, neuvième de sa promotion à l’École Supérieure de Guerre. Pour des raisons que nous ne pouvons que supposer, D’Aboville commence ses vérifications par lui. La ressemblance graphique avec l’écriture de Dreyfus oriente l’accusation, même si le bordereau invoque un départ proche en manœuvres de son auteur, ce qui n’était pas le cas de Dreyfus. Les experts graphologues, dont Gobert, expert de la Banque de France, concluent que “la lettre pourrait être d’une personne autre que la personne soupçonnée”, car au-delà du même type graphique, des détails sont parfaitement dissemblables.

Le 15 octobre 1894, le major du Paty de Clam, À qui l’on a confié l’enquête, encouragé par le Général Mercier, Ministre de la Guerre, décide de faire un coup d’éclat malgré la faiblesse du dossier. Il convoque Dreyfus et lui fait copier le texte du bordereau sous prétexte d’un exercice ; l’épreuve sert de « piège » graphologique. Ce jour-là, il fait très froid, cinq degrés en dessous de zéro. Tout à coup, Du Paty se lève en grondant : Pourquoi tremblez-vous ? J’ai froid aux doigts,** répond Dreyfus. Sa réponse n’arrête pas le couperet qui s’abat : “Au nom de la loi, vous êtes arrêté pour crime de haute trahison !”

Il lui montre même le revolver posé sur le bureau mais Dreyfus, qui crie son innocence, refuse de se suicider. Il est incarcéré immédiatement à la prison du Cherche Midi.

Néanmoins, malgré son zèle, Du Paty ne parvient pas à étayer le dossier et annonce même qu’il va devoir prononcer un non-lieu. Sur cinq experts, quatre refusent de condamner Dreyfus. Il n’y a que Bertillon pour échafauder une thèse très compliquée, que Poincaré qualifiera plus tard de délirante : la théorie de « l’autoforgerie », selon laquelle le capitaine aurait imité sa propre écriture pour masquer son crime.

Un journal antisémite, La Libre Parole, révèle l’affaire et se déchaîne contre Dreyfus. C’est le début d’une campagne antijuive qui va se propager à travers toute la France. Poussé par l’opinion publique et le général de Boisdeffre, chef d’état-major général, qui assène que Dreyfus est une canaille digne du peloton d’exécution, le rapport de Du Paty conclut à la culpabilité de Dreyfus. Les avis contradictoires d’autres graphologues seront écartés ; seul subsiste le rapport à charge de Bertillon. Le commandant Henry étoffe le dossier et, pour cela, ne dédaigne aucune méthode même la plus corrompue : le rapport de police très élogieux du préfet de police Lépine est mis au placard, tandis que celui, accusateur, du policier Guénée, sera conservé, alors qu’il porte non pas sur Dreyfus, mais sur un homonyme portant le nom de Dreyfus.

Le 19 décembre 1894, le conseil de guerre siège quatre jours durant, dans un procès à huis clos verrouillé. Sur injonction du ministre Auguste Mercier, un « dossier secret » d’une centaine de pièces est remis aux juges hors procédure contradictoire, mais il est interdit à la défense de connaître ces pièces. Dans ce dossier secret, la lettre “Alexandrine”, échange entre l’attaché militaire italien Panizzardi et son collègue allemand, parlant de “cette canaille de D…”. Pour renforcer cette preuve assez vague, surtout que le D… en question s’avérera plus tard être un certain Dubois, le commandant Henry falsifie une dépêche chiffrée italienne niant tout rapport avec Dreyfus. La nouvelle version dira : “Dreyfus arrêté, précautions prises”. Le grand rabbin de Paris, cité par la défense, peut à peine prononcer quelques mots avant d’être renvoyé de la barre.

Le 22 décembre, malgré l’indigence du dossier matériel, Dreyfus est condamné à la déportation perpétuelle et à la dégradation.

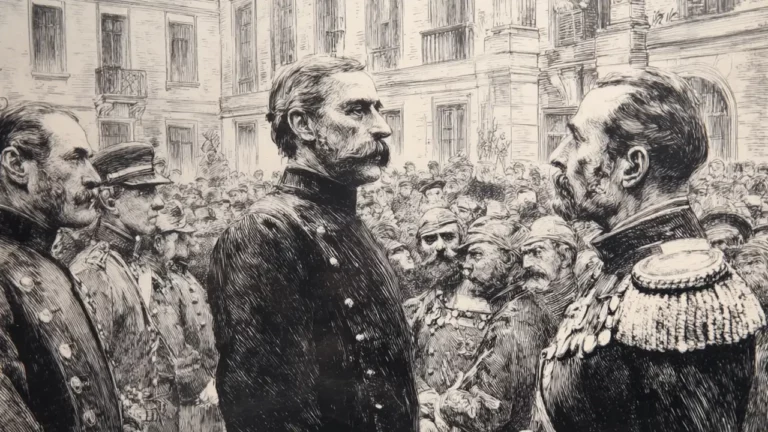

Terrible cérémonie, ce 5 janvier 1895, que cette dégradation : dans la cour de l’École militaire, devant 4 000 soldats et 20 000 spectateurs, on lui arrache les insignes, les fines lanières d’or de ses galons, les parements des manches et de la veste et on brise le sabre du condamné.

Les témoins signalent la dignité de Dreyfus, qui clame son innocence, malgré les insultes antisémites : « Soldats, on déshonore un innocent ! Vive la France, vive l’armée ! »

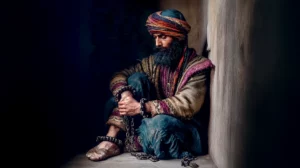

Il embarque pour le bagne de l’Île du Diable, île rocheuse de Guyane au climat et à l’environnement hostiles. Les taux d’humidité y approchent 95 %, et les bagnards accablés par la chaleur, les moustiques et les araignées-crabes à la morsure venimeuse, y meurent de fièvre, de paludisme et de dysenterie. Dreyfus y vit seul avec ses gardiens, son état se dégrade très vite, les maladies tropicales le terrassent.

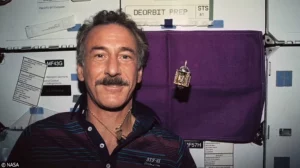

À Paris, nommé chef du renseignement, le lieutenant-colonel Georges Picquart, à qui on demande de trouver de nouvelles preuves contre Dreyfus, découvre un télégramme allemand déchiré (le « petit bleu ») adressé au major français Ferdinand Walsin Esterhazy, endetté au jeu, et qui lui demande de nouvelles fuites. Il constate alors que l’écriture d’Esterhazy correspond au bordereau. Picquart signale l’erreur judiciaire patente à ses supérieurs, de Boisdeffre et Gonse ; on lui ordonne de « séparer les affaires » puis on l’exile à Sousse en Tunisie. Il sera par la suite réformé pour faute grave et même emprisonné.

L’armée et surtout le colonel Henry et le général Gonse, prennent peur et fabriquent des faux pour renforcer les soi-disant preuves incriminant Dreyfus. Un de ces documents est connu sous le nom du « faux Henry ». Il s’agit d’un montage d’éléments de deux lettres, retouchées et imitées, qui tend à prouver que le militaire et diplomate italien Alessandro Panizzardi, s’adressant à Schwartzkoppen, décrit Dreyfus comme un traître à la France.

Malgré les preuves, l’état-major couvre Esterhazy : celui-ci est jugé à huis clos les 10 et 11 janvier 1898, et aussitôt acquitté. Il s’exilera en Angleterre, où nul ne l’inquiètera plus jusqu’à sa mort en 1920.

De son côté, Mathieu Dreyfus se bat et déploie une énergie sans pareille pour innocenter son frère. Le premier à le rejoindre est un journaliste juif modéré, Bernard Lazare. Peu à peu, ils réussissent à faire connaître les irrégularités du procès. Le sénateur alsacien Auguste Scheurer-Kestner, considéré comme une autorité morale de la République, informé des conclusions de Picquart, décide de relancer l’Affaire. Les « révisionnistes », comme on appelle dorénavant les défenseurs de Dreyfus, s’organisent et, appuyés par les milieux antimilitaristes, demandent la révision du procès.

Pendant tout ce temps, la France se fracture, l’opinion publique se déchaîne contre les Juifs, c’est l’époque des émeutes anti-Dreyfusardes, et des campagnes de presse diffamatoires et antisémites.

Aux Dreyfusards de la première heure se joignent des politiques comme Clemenceau, Léon Blum, des écrivains comme Octave Mirbeau ou Anatole France, et surtout, Émile Zola.

Alors au sommet de la gloire, venant de conclure son cycle des Rougon Macquart, celui-ci va utiliser sa popularité pour défendre Dreyfus. Le 13 janvier 1898, le journal L’Aurore publie une lettre ouverte de Zola au président de la République, Félix Faure : six colonnes sur la une du journal, surmontées du célèbre « J’accuse ! ». Normalement tiré à 30 000 exemplaires, L’Aurore en vend 300 000 ce jour-là. Zola reprend toute l’affaire depuis le début : il accuse les falsificateurs, l’armée, le ministre de la Guerre…

Son but : se faire inculper pour pouvoir revenir sur les irrégularités du procès de Dreyfus. La violence qui entoure le procès en diffamation de Zola est inimaginable. Zola est condamné pour diffamation de l’armée, mais son but est atteint : le grand public est informé des détails sordides du procès de Dreyfus.

L’affaire Dreyfus est depuis longtemps devenue une affaire d’État, ce qui entraîne une redoutable instabilité au sein du gouvernement.

En août 1898, le capitaine Cuignet, chargé de vérifier le dossier par le nouveau Ministre de la Guerre, constate que le « faux Henry » est un collage grossier. Henry avoue, est incarcéré au Mont-Valérien et se tranche la gorge le soir même. Certains témoins souligneront que le rasoir se trouve dans sa main droite alors qu’Henry est gaucher… Le chef d’état-major de Boisdeffre démissionne, le ministère Cavaignac tombe ; l’édifice s’effondre.

En 1899, la révision du procès devient inévitable. La Cour de cassation annule la première condamnation mais renvoie Dreyfus devant un nouveau tribunal militaire. Dreyfus est ramené vers la métropole ; le procès en révision s’ouvre à Rennes le 7 août 1899. La tension est extrême : Rennes est en état de siège, l’absence de charges contre Dreyfus est manifeste et pourtant il est condamné à nouveau – dix ans de prison, au lieu de la déportation perpétuelle.

Dreyfus est donc toujours coupable**,** mais cette fois, avec des circonstances atténuantes. Finalement, on lui propose la grâce du président Émile Loubet, que Dreyfus, totalement épuisé, finit par accepter, au grand dam des Dreyfusards qui, eux, veulent obtenir son acquittement.

Il sort de prison le 21 septembre 1899, mais ce n’est qu’en 1906, après moult péripéties, que les Chambres réunies de la Cour de cassation cassent tous les jugements ; Dreyfus est réintégré dans l’armée avec le grade de chef d’escadron. Mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, il participe, avec cette armée française qui l’avait trahi, aux terribles combats du Chemin des Dames et de Verdun. En septembre 1918, il est enfin élevé au grade de lieutenant-colonel et, le 9 juillet 1919, promu officier de la Légion d’honneur. Il meurt paisiblement le 12 juillet 1935 en ayant survécu à tous ceux qui l’ont soutenu.

C’est justement durant la fin de sa vie que prend place notre actualité, dans un détail exaspérant qui mettra plus d’un siècle à être réglé. À sa sortie de l’île du Diable, son ancienneté mal calculée ne lui donne pas le rang qu’il aurait dû avoir. Le 15 octobre 1906, Alfred Dreyfus, alors commandant, tente quelques démarches auprès du président du Conseil, Georges Clemenceau, et du ministre de la Guerre, le général Picquart, pour obtenir le grade de lieutenant-colonel. Il aurait pu y prétendre si son temps de détention avait été intégré à son ancienneté de service, mais la demande est refusée. Il est mis à la retraite, le 25 octobre 1907. Cet entêtement de l’armée l’a privé du grade et des avantages auxquels il aurait pu prétendre au terme normal de sa carrière.

Cette inégalité n’a pas été compensée à l’époque, et le plus sidérant est que même aujourd’hui, la famille Dreyfus n’obtiendra pas réparation. L’armée refusera en effet toute remise en cause de cette question.

Ce n’est que maintenant, dans une mesure particulièrement politique, que le gouvernement vient de décider d’un réajustement. L’élévation d’Alfred Dreyfus au grade de général de brigade à titre posthume est avant tout une démarche symbolique et réparatrice, mais elle n’a aucune conséquence pratique pour sa famille. Elle ne s’accompagnera même d’aucune rétroactivité sur la solde, la pension ni les droits à la retraite de Dreyfus.

Cela a été très clairement mentionné dans le dispositif même de la loi : il s’agit purement d’un geste en l’honneur de la victime**,** d’une reconnaissance morale et historique. C’est là toute la limite (et aussi la mesquinerie) du geste législatif de 2025 : il restaure la dignité et l’honneur mais ne répare pas les injustices subies du vivant de Dreyfus. Il permet aussi, dans un climat politique d’extrêmes tensions dues aux manifestations antijuives désormais décomplexées, d’offrir à certains, et à bon compte, la blanche armure du preux chevalier protégeant les droits de la communauté juive.

On ne peut donc s’empêcher de garder un goût amer de ce que l’on a appelé “l’Affaire”. Ces jours troubles firent monter à la surface du débat national un antisémitisme virulent, qui va trouver son aboutissement dans la politique de Vichy, après la capitulation face à l’Allemagne en 1940.

Aujourd’hui encore, après ce geste qui se voulait fort de réhabilitation et de lutte contre l’antisémitisme, on ne peut s’empêcher de penser que ce geste est trop peu et trop tard. Cent trente ans après la dégradation, 90 ans après sa mort, alors que Dreyfus ne peut plus en profiter, dans un geste aux implications pratiques très limitées, on se rappelle l’opportunité de proclamer qu’il était en fait totalement innocent, et que ses terribles souffrances n’ont servi qu’à couvrir l’orgueil et la haine de certains.

Paradoxalement, c’est justement dans le fracas des lames d’un océan de mensonges et de haine autour de Dreyfus, que se révèlent la grandeur et le courage de la part lumineuse de la France, des amoureux de la vérité et de la justice. C’est aussi précisément la fureur hurlante de la foule ce jour-là qui poussera un journaliste viennois, témoin de la scène, à initier une démarche concrète appelée à devenir « L’État juif ». Cet homme s’appelait Theodor Herzl…

Il en est d’autant plus désolant de voir que, tandis que l’on s’incline avec regret devant la mémoire d’un Juif disparu depuis près d’un siècle, une critique acerbe et implacable s’abat sur le Juif vivant, et résolu à le demeurer, confronté à un ennemi implacable et cruel, obsédé par sa volonté d’anéantir l’État juif.